까마귀, 서양 미술에서 부활 등 긍정적 의미

영화 <열정의 랩소디>, 자살설 사실로 굳혀

반면 영화 <영원의 문> 타살설 기초로 제작

신화는 진실보다 매력적이나 영원하지 못해

|

|

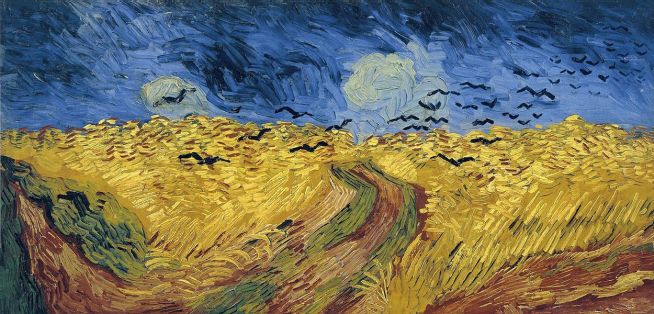

▲빈센트 반 고흐, 까마귀가 나는 밀밭, 50x103cm, 캔버스에 유채, 1890, 암스테르담 반 고흐 뮤지엄 소장.

|

그래서 많은 학자들이 이 작품이 그의 착잡하고 심란한 심경을 토로하고 있다고 풀이하였다. 하늘은 찌푸려있고 길은 막혀 있으며 밀밭 위로 불길한 까마귀가 나는 것을 증거로 든다.

그러나 이 해석은 올바른 것이 아니다. 하늘의 폭풍우는 평소 빈센트가 좋아하던 풍경으로, 보리나주 시절 폭풍이 몰아치자 “하나님의 위대한 경이로움”이라는 반응을 보인 바 있다.

까마귀의 이미지는 바르비종 화가들이 자주 기용하였던 소재이다. 서양 미술에서 까마귀는 부활과 재생의 긍정적 의미를 담고 있다. 라영환이 지적하였듯, 고흐에게 까마귀는 봄의 소식을 알리는 ‘새로움의 전조’였다.

필자가 <까마귀가 나는 밀밭>에서 주목하고 싶은 부분은 황금빛 밀밭 사이로 난 길이다. 그는 단축법을 사용하여 마치 감상자 앞으로 길이 난 것처럼 보이게 하였다. 화면에서 차지하는 비중과 화려한 색상은 길의 중요성을 높이는 구실을 한다.

그는 왜 이처럼 길을 강조하였을까? 우리는 그 의미를 이해하기 위해 그의 설교를 상기할 필요가 있다. 설교문에서 “우리의 삶은 순례자의 길과 같습니다”며 다음과 같이 말하였다.

순례자가 물었습니다. “종일 걸리는 길입니까?”

여인의 대답은 이러했습니다. “예, 아침부터 밤까지 걸어가셔야 합니다.”

순례자는 근심하지만 다시 기뻐하면서 계속 걸어갔습니다. 먼 길을 가야 했기 때문에 괴롭기는 했지만, 멀리 석양 빛속에서 찬란하게 반짝이는 ‘영원한 도시’를 올려보며 희망을 가졌습니다. (1876.11.5)

빈센트는 번연의 『천로역정』 내용에 기초하여, 우리의 인생은 순례이며 ‘영원한 도시’로 가는 여정임을 누누이 강조하였다. 그리고 그 여정에 “많은 불화, 많은 고통을 겪어야 하며 많은 기도를 올려야 한다”는 말로 순례길이 여의치 않음을 숨기지 않았다.

|

|

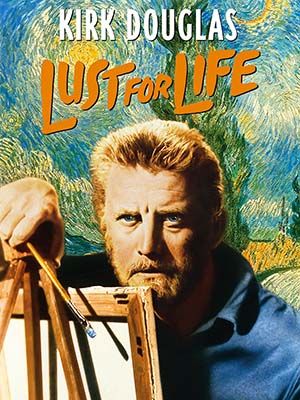

▲영화 <열정의 랩소디> 포스터.

|

<까마귀가 나는 밑밭>은 그의 자살 신화를 탄생시킨 작품으로도 유명한데, 여기에 기름을 끼얹은 것이 어빙스톤의 소설을 바탕으로 제작된 영화 <열정의 랩소디>(Lust for Life, 1956)이다.

|

|

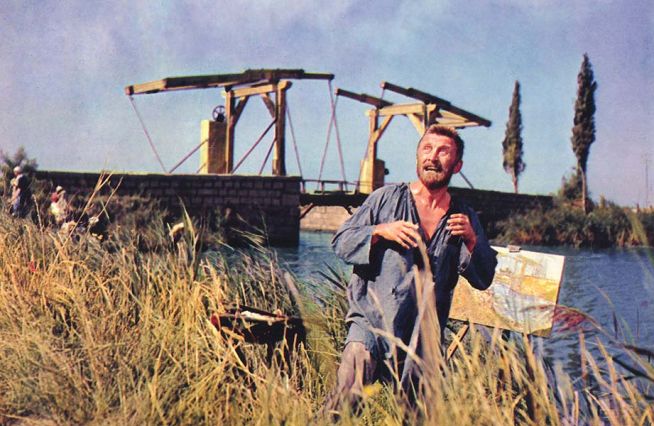

▲영화 <열정의 랩소디> 중 한 장면.

|

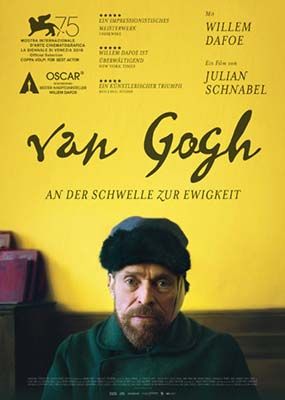

그러나 줄리앙 쉬나벨의 <영원의 문>(At Eternity's Gate,1998)을 보면, 스토리가 전혀 다르게 묘사된다. 이 영화에서는 고흐의 죽음을 소년들의 일탈행위에서 찾는다. 지금까지 그의 죽음을 정신병에 의한 자살로 설명하는 것과는 전혀 다른 해석이다.

|

|

▲영화 <영원의 문> 포스터.

|

<영원의 문>은 고흐의 죽음이 타살에 의한 것이었음을 뒷받침하고 있다. 이 같이 타살설을 주장한 주인공은 전기 작가 스티븐 네이페(Steven Naifeh)와 그레고리 스미스(Gregory W. Smith)로, 고흐의 자살이 정설이 되다시피한 것에 의문을 제기했다.

두 연구가는 그 당시 십대의 르네 세크레탕과 그의 형 가스통의 행적에 주목한다. 그중 르네는 짓궂은 장난에다 허세까지 겸비한 불량소년이었다. 르네는 미 서부극에 심취한 나머지 카우보이 의상을 즐겨 입었으며 이 의상에 신빙성을 더하기 위해 진짜 총을 추가했는데, 그것은 빈센트가 머물던 여인숙의 귀스타브 라부(Gutave Ravoux)에게 구입한 38구경 권총이었다.

|

|

▲영화 <영원의 문> 중 한 장면.

|

총기사고 후 화구와 총기가 사라졌다는 점에 주목하여 죄 지은 자가 아니라면 그것들을 가져가거나 숨길 이유가 없다는 점을 이상하게 여겼다. 현장에 아무 흔적도 남아 있지 않다는 것은 누군가 이 사실을 감추려 했다는 것을 반증하기 때문이다.

총기사고 후 이틀 뒤에 빈센트가 사망한 것은 그의 타살설에 힘을 실어주며 경찰이 왔을 때 “아무도 고발하지 마세요. 내가 나를 죽이고 싶었던 겁니다”고 답하며 세크레탕 형제를 보호하려고 했던 점도 자살로 단정하기 어려운 부분이다.

빈센트 디 마이오(Vincent Di Maio)도 타살설을 거들고 나섰다. 법의학자인 디 마이오는 빈센트의 총상 부위에 주목하였다. 즉 대부분 권총 자살자들은 머리 부위를 겨냥하지 흉부를 겨냥하지 않는다는 것이다. 그와 그의 동료는 747건의 권총자살 사건을 연구했는데 그중 복부에 총을 쏜 사람은 단 1.3퍼센트밖에 되지 않았다.

둘째로 오른손잡이인 빈센트가 왼쪽 흉곽에 총을 쏘는 게 불합리하다는 점을 들었고, 셋째로 빈센트의 상처가 완두콩 크기만 하다고 했는데 1890년대 권총에 사용되던 흑색화약은 지저분한 흔적을 남기기 때문에 빈센트가 총을 쏘았다면 상처 부위의 피부는 화약 찌꺼기에 의해 수백 개의 화상 자국과 타버린 화약가루가 남았을 것으로 보았다.

그런 흔적이 발견되지 않은 것은 적어도 50센티미터 이상 떨어진 곳에서 탄환이 발사되었다는 것을 말해준다. 이 점은 네이페와 스미스의 주장과도 일치하는 부분이다.

신화는 진실보다 매력적이다. 그러나 그것은 영구적이지 못하다. 세상에 진실보다 앞서는 것은 존재하지 않기 때문이다. 일련의 주장은 빈센트의 죽음에 대한 추측이 사실에 입각하지 않았음을 말해준다.

영원한 도시를 사모하며 순례의 길을 걸으며 외롭고 약한 사람들을 돌보며 섬겼던 그의 기독교 정신은 그의 뜨겁고 강렬한 작품 속에 봉인되어 우리의 눈길과 재발견을 기다리고 있다.

BBC의 장수 드라마 닥터 후(Doctor Who) ‘반 고흐’ 편에는 안내자를 따라 방문한 미술관에서 자신의 작품에 대해 설명을 들으며 빈센트가 감격해 하는 장면이 나온다. 드라마 속 전문가는 이렇게 말한다.

“미술사에서 반 고흐가 차지하는 의미는 단지 세계 최고의 예술가일 뿐 아니라, 예술가를 통틀어 가장 위대한 사람이라 생각합니다.”

|

|

▲서성록 교수.

|

안동대 미술학과

More

More