[조덕영의 신앙시, 기독 시인 19] 김종삼 시인의 부활절(復活節)

부활절(復活節)

성벽(城壁)에 일광(日光)이 들고 있었다.

육중한 소리를 내는 그림자가 지났다

그리스도는 나의 산계급이었다고

죄없는 무리들의 주검 옆에 조용하다고

내 호주머니 속엔 밤 몇 톨이 들어

있는 줄 알면서

그 오랜 동안 전해 내려온 전설의

돌층계를 올라가서

낯모를 아이들이 모여 있는 안쪽으로

들어섰다 무거운 거울 속에 든 꽃잎새처럼

이름이 적혀지는 아이들에게

밤 한 톨씩 나누어 주었다

※괄호 속 한자는 원문이다.

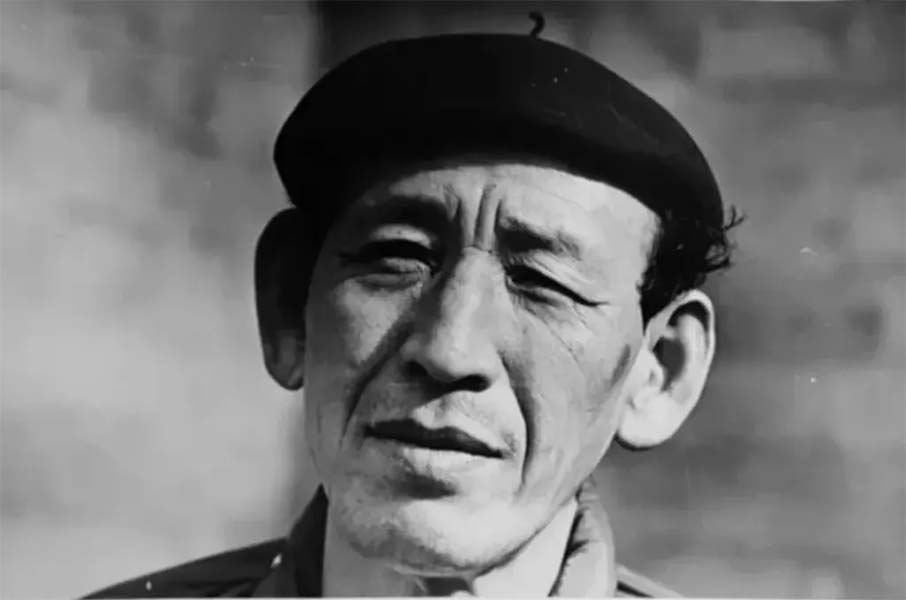

김종삼(金宗三, 1921-1984) 시인은 황해도 은율 출생. 평양에서 동아일보 지국을 운영하는 아버지와 기독교 집안 외동딸인 어머니 사이 4남 중 차남이었다.

김 시인은 은율의 외갓집에서 어린 시절을 보내고, 1934년 광성보통학교를 거쳐 숭실학교에 입학했으나 1937년 중퇴, 이듬해 토요시마상업학교에 편입학해 졸업하고 1951년 시 <돌각담>을 발표한 후 오랫동안 방송계에 종사하며 시작(詩作) 활동을 했다.

김종삼은 정호승 시인처럼 기독교 이미지를 자주 채용한 시인이다. 그의 시에는 그리스도, 요단강, 베데스다 연못가, 성경학교, 아담橋, 성하(聖河), 아름다운 레바논 골짜기, 牧師, 요한, 죄, 하늘 나라, 교회당, 제네바, 十字型, 선교사, 크리스마스 등 기독교 이미지들이 등장한다. 하지만 김종삼 시인의 시적 모티브는 프로파간다적인 시가 아니었다.

한국 시에는 크게 두 흐름이 있다. 하나는 시적 전통에 충실한 시이다. 그 정점에는 미당 서정주 시인과 이근배 시인(1940- , 제39대 대한민국 예술원 회장)이 있다. 문학을 소망하는 젊은이들이라면 이 두 시인은 ‘시란 무엇인가?’, 그 문학의 내공과 기교를 배울 수 있는 스승들이다.

또 다른 흐름은 이상(李想)과 김춘수 시인으로 대표되는 언어 예술이 주는 또 다른 방식으로 즐거움을 선물하는 문인들의 시가 있다. 필자가 김춘수 시인의 ‘나의 하나님’을 소개하면서 김춘수 시인의 시에 대해 “대상에 대한 통일된 전망으로서의 이미지가 자연스레 사라졌다. 세상과 다른 역설로 가득찬 성경적 진리를 허무를 통해 시 속에 구현해 보려는 것이었을까? 김춘수 시인은 ‘허무는 나에게 있어 영원이라는 것의 빛깔’이라 했다”고 소개한 적이 있다.

김종삼 시인이 그랬다. 기독교적 이미지가 수시로 등장하면서도 정호승 시인과 김종삼 시인의 시는 전혀 다르다. 김종삼 시인의 시에서도 김춘수 시인처럼 여백의 미학이 보인다.

어떤 여백을 보여주려는 것이었을까? ‘창호지의 여백’일까? 판토마임 같은 것일까? ‘북치는 소년’처럼 동사가 없는 여백의 여운일까? 김종삼 시인의 여백의 미학은 분명 김춘수 시인의 ‘무의미 이미지’와도 다른 미학이다.

김 시인의 명시(名詩) <북치는 소년>의 첫 구절 “내용 없는 아름다움처럼”, 시인은 불완전한 종결어미를 의도적으로 구사하면서 어떤 시인도 묘사하지 못한, 여백이 지닌 특별한 문학적 맥락의 역설적 내공을 보여준다. 이 같은 문학적 내공은 띄어쓰기 없이 돌담처럼 쌓아올린 김종삼 시인의 등단시 <돌각담>에서부터 아마 시작됐다고 보아야겠다.

그런 의미에서 어쩌면 김 시인은 “우리 현대시가 낳은 가장 완성도 높은 순수 시인”일지도 모른다. 역설의 미학의 극치를 보여준다는 점에서, 김종삼 시인은 참된 예술가다. 미(美)는 도덕적 선의 상징이다(칸트).

‘부활절’ 시에서도 독자들은 이 우주 역사 속 십자가와 그리스도 부활이라는 초월적 사건의 패러독스를 이해하는 예술적 시편의 풍성한 향기를 향유하기를 기도한다.

조덕영 박사

창조신학연구소, 신학자, 시인